第11回 レイルウェイ・デザイナーズ・イブニング 2025

鉄道と色彩 鉄道をとりまくさまざまな色彩世界をさぐる2025年11月27日(木) 幕張メッセ 国際会議場 301会議室

-

【第1部】

■ 「色」ではなく「色彩」とした理由

-

【第1部】

鉄道デザインの大切さを、さまざまな分野で活動するデザイナーが一堂に会し、総合的視点で考えていく。そのための場を提供する活動グループとして生まれたレイルウェイ・デザイナーズ・イブニング(RDE)は、今年で第11回を数えることになった。

■ 「色」ではなく「色彩」とした理由

今年のテーマは「鉄道と色彩」。10年以上にわたるRDEフォーラムの歴史で、初めて色の話が取り上げられることになった。

色ではなく色彩としたのには理由がある。色というと、鉄道では車両や路線の色、鉄道会社のコーポレートカラーなどを思い浮かべる人が多いだろう。これに対して色彩は、個々の色の集合や組み合わせ、そこから生まれるニュアンスや調和まで含んだ、より総合的な世界となる。

鉄道を空間として捉えれば、たしかに色彩という表現のほうがふさわしいし、思考がより広く深くなっていく。そんなところから、鉄道をとりまく「色彩の魅力」を掘り下げていくことになった。

プログラムは3部構成で、第1部はキーノートおよび講演&ディスカッション、第2部は鉄道車両デザイン研究会(RDA)ショートプレゼンテーション、そして第3部が情報交流会だった。総合司会はフリーアナウンサー・女子鉄アナウンサーの久野知美氏が務めた。

-

■ 生物は色に生存機能を、人類は色彩に意味を

-

■ 生物は色に生存機能を、人類は色彩に意味を

キーノートはRDE実行委員で月影デザインコンサルティング代表の山田晃三氏が担当。まず話に出したのは、20代の頃にアマゾンで出会ったヤドクガエルだった。

「黄色と黒で、非常によく目立ちます。自然界の敵に対して『俺に近づくと危険だぞ!』というサインを送っているのです。そしてこの黄色と黒の組み合わせは、鉄・軌道界では踏切の警戒色として用いられ、宇都宮芳賀ライトレール線のデザインにも反映されています」

ただし宇都宮のLRTの配色は、警戒という目的で生まれたわけではないことを、GKデザイングループ在籍時にプロジェクトに関わった山田氏は説明した。このあたりの経緯は、宇都宮市で行われた前回のRDEフォーラムでも語られているが、北関東のこの地域は、カミナリが稲をはらませる男の神と思われ、昔から雷様と言われて崇め奉られてきたこともあり、雷をキーコンセプトとしたのである。が、実際の雷の色は黄色ではなく青白い。 にもかかわらず雷が黄色いというのは、歴史が描いてきた社会文化的な認識によると山田氏は解説。生物は色に生存のための機能を託してきたのに対し、人間は色彩に意味を託してきたと解説した。

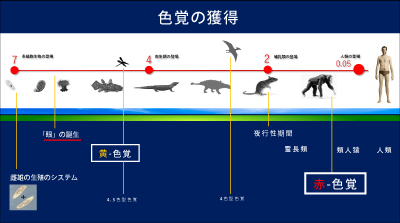

次に取り上げたのは、生物の色覚獲得の歴史だ。地球は46億年前に生まれ、空の青とクロロフィルの緑はあったが、生物は海の中にしか存在しなかった。その後まず植物、続いて動物が陸に上がった。そして恐竜全盛の時代、人類の祖先である哺乳類は、当初は夜行性だったこともあり、ほとんど色覚を失っていたという。その後、生活の変容と遺伝子の変化により、急激に色覚が発達した。その中で注目したのは、人類にとっての「赤」だった。

「哺乳類の中で、赤がしっかり見えるのは人類だけです。木の実の赤を感知するために見えるようになったという理由に加え、体毛を失って皮膚を露出したことも大きい。皮膚は血液が透けているので、『顔色をうかがう』ことができます。さらに、唇があるのは人類だけ、その唇に赤い紅をさす。赤は生命をつなぐサインでもあるのです」。

最後に山田氏は、人間の世界に自然を映すというテーマで話題を提供した。色は本来、生命と深く結びついている。「色恋」「色艶」「色気」といった言葉が示すように、日本で「色」は、男女の感情や関係性を表す概念として文化に根付いていると説明した。「Color」という言葉には存在しない。

とりわけ日本人の色覚は、圧倒的に豊かであると指摘。千葉県を走る小湊鐵道の写真を出し、地球の基調色である青い空とクロロフィルの緑が織りなす風景の中を、鮮やかな赤と黄色の小さな車両が駆けぬけるシーンに、なんとも言えない安心感、安定感を感じると述べた。

また、イギリスの鉄道が決めたと言われる信号機の3色が、とても理に叶っていることにも触れた。人は遺伝子(Gene)のおかげで色彩のセンスを身につけ、集団で社会生活を営む中で文化的遺伝子(Meme)を得た結果なのではないかと結んだ。

-

■ カラートレンドは人々の価値観を映し出す鏡

-

■ カラートレンドは人々の価値観を映し出す鏡

続いては毎回多彩なゲストを招いての講演。まず登壇したのは、カラーデザインによって新しい価値を創出するクリエイティブコンサルティング会社、DICカラーデザインの川村雅徳氏で、「色彩の不易流行」というテーマを、自動車カラートレンドの変遷とともに解説した。

不易流行とは、松尾芭蕉の俳諧の理念のひとつ。不易は普遍の真理、流行は革新されていく法則と、相反しているように見えるが、実は結びついていると芭蕉は説いていたという。

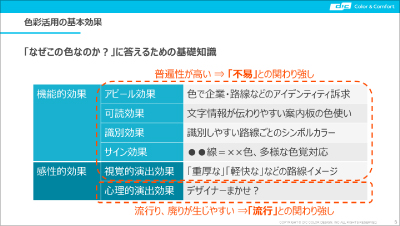

「色には機能的効果と感性的効果があり、前者は不易、後者は流行とのつながりが大きいと考えています。鉄道では、路線や案内板の色は、らしさの演出を含めて機能的効果がありますが、感性的効果はデザイナー任せになっているのではないかと想像しています」

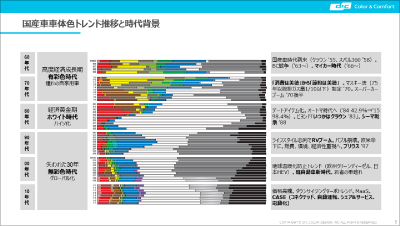

続いて川村氏は、国産乗用車の車体色のトレンドの推移を紹介。1960〜70年代は所有への憧れや消費マインドの勢いもあって有彩色が多く、経済大国になり、バブル景気を迎えた80年代はハイソ化、洗練志向が進みホワイトが人気に。しかしバブル崩壊から始まる失われた30年で保守志向の無彩色が主流になりつつ、コンパクトカーを中心に価値観の多様化を映し出すカラフル志向もうかがえると述べた。

またプロダクトデザインの場合、いつの時代も存在する「定番色」と、それでは飽き足らないという感性から生み出される「流行色」があるが、両者の比率はダイナミックに変わり、定番色の中でも流行があることに言及した。

こういう動きを生み出している根本は、その時代を生きている人々のエモーション(情緒・情動)であるという川村氏。エモーションは保守的、革新的など、そのときの人々のマインドと結びついており、時代によっても変化する。いつの時代もカラートレンドは人々の価値観を映し出す鏡と言えると語った。

根本でこういう動きを生み出しているのは、その時代を生きている人々のエモーション(情緒・情動)であるという川村氏。エモーションはそのときの人々の価値観と結びついており、時代によっても変化する。今日のカラートレンドは人々の価値観を映し出す鏡と言えると語った。

-

■ 景観における「図」と「地」の関係

-

■ 景観における「図」と「地」の関係

続いてプレゼンテーションを行ったのは、環境色彩デザインの専門家集団であるクリマの依田 彩氏だ。「色でまちをつなぐ〜都市景観の構造」というテーマで、景観における「図」と「地」の関係をベースにしながら話を進めた。

「都市の色は2つの軸で考えることができます。大きいか小さいか、動くか動かないかです。大きく動かないものは地味な色で、小さいものや季節や時間で変化するものが色を持っていると、都市景観が豊かになります。前者が地、後者が図になります」

たとえばパリ(フランス)の通りでは、木の緑とイベントのバナーの色が目に入り、建物は目立たない。おかげでショーウインドーが豊かに感じられるし、ターコイズブルーをテーマカラーとした公共交通が識別しやすくなっていることを紹介した。

さらに世界各地を訪れた際の、まちを彩る鉄道の色彩を写真とともに示した。コペンハーゲン(デンマーク)の赤、ベルゲン(ノルウェー)の青緑、ベルリン(ドイツ)の黄色など、いずれも建物の色が抑えられているおかげで、鉄道が図として映えていることが理解できた。

駅はドイツのハンブルク中央駅や宮崎県のJR九州の日向市駅(宮崎県)のように、まちのランドマークとしての図になっている事例、JR西日本の姫路駅は黒を基調とし、木や石などの素材を使うことで、城が持つ重厚感が伝わる地になっている事例を挙げた。

最後に図と地のバランスが良い都市景観をピックアップ。パリのサン=ラザール駅ではコンコース内を明るくしたことで黒基調のサインが映えていること、富山の路面電車(富山地方鉄道富山軌道線)の黒や白の車両は富山城を背景とした景色に合っており、シェアサイクル(アヴィレ)に使われる水色は立山の雪解け水を思わせる清々しさが伝わると述べていた。

-

■ 「車両の外部はメディア」

-

■ 「車両の外部はメディア」

最後はRDE実行委員長の南井健治氏で、元近畿車輌取締役常務執行役員という立場から、「鉄道車両の色彩〜外部色はメッセージ」というタイトルで話題を提供した。

車両外部の色彩は、ブランド、識別、イメージ、環境など、現在ではさまざまな役目があるが、木製だった最初期の塗装は、表面の保護のためだった。鋼製車体へ転換してからも、鉄は錆びることから、表面の保護が必須だったという。 昔の車両が黒や茶色などの濃色だったのは、蒸気機関車から吐き出される煤による汚れを目立たせないためで、電化でその心配がなくなったこともあり、湘南電車の緑と橙のような明るい色が登場。新幹線が白を使えたのは、ブレーキが合成樹脂製で鉄粉が飛ばないからだったそうだ。

しかし同時期に塗装を必要としない、オールステンレス製の東急電鉄7000系、オールアルミ製の山陽電気鉄道2000系が登場し、その後は無塗装が主流になった。ところが最近は、伊予鉄道7000系や東京メトロ2000系など、材質はステンレスやアルミだが色をまとった車両も出てきており、外部色の大きな役割、大切さが再認識されるようになってきているという。

「鉄道車両は社会を表すバロメーターであり、社会をリードするデザインが必要です。また公共物としての、利用者を選ばないデザインが必要です。そして地域文化の象徴として、利用者に愛されるデザインも必要です。そうした点からも色彩はインパクトが大きく重要です。まただからこそ、わかりやすいことが必要で言葉による定義が大事だと考えています」

こう語った南井氏は最後に、車両の外部塗色はメディアとして捉えなければならないと語った。長年デザインとカラーの現場にいた方ならではの、経験の重みを感じるメッセージだった。

-

■ モビリティによる色彩の意味や役割の違い

-

■ モビリティによる色彩の意味や役割の違い

講演を行った3人は、引き続きパネルディスカッションにも参加した。モデレーターはRDE実行委員で近代建築・デザイン史家の橋本優子氏が務めた。

まず橋本氏が尋ねたのは、モビリティの種類による色彩の意味や役割の違いについて。川村氏は自動車について、昔は高級感の演出が主だったが、今は価値観の反映になっていると答え、顕著な例として軽自動車を挙げた。

依田氏はヨーロッパにおいては、識別の面で色が使われることが多いことに言及。一日乗車券でどこまで乗れるかなど、言葉がわからなくても見ただけで理解できるのは良いと語った。南井氏は、昔は黒い自動車は運転手付きであるなど特別な意味があったが、パーソナルな存在になったことで色が開放されたのに対し、鉄道には識別の意味があることが違うと答えた。

続いて地域の風土・文化と公共交通の色彩の関係について聞かれた川村氏は、「地方創生の流れもあって、公共性より地域性のアピールをしていく必要があり、識別プラスアルファで腑に落ちる理由を盛り込むことが大切」と答え、依田氏は「ヨーロッパは外壁を塗装する文化があるのに対し、日本は建材の色を見せる傾向があって、色よりも質感の差を楽しむところがあるのでは」と考えを述べた。

世界各地の鉄道に関わってきた南井氏は「お日様の色にも関係している」と指摘し、「ドバイは土地が黄色っぽく太陽はギンギン。それに比べると日本は白っぽく、欧州は陽射しが弱いので赤などが映える」と解説した。 また依田氏は、国内で色をアピールする際の注意点を聞かれ、団地の色彩を十数年ごとに塗り替えるという自身のライフワークから、赤味が強い色が多く使われている九州では、レンガ色を取り入れるなど、地域の色を調査して、街並みと調和させていると答えた。

一方、川村氏は自動車の色彩について、太陽光の違いはデザイナーにとって難問と答え、ヨーロッパは光が弱いなど、太陽光の色の成分の違いが発色の違いにつながっていると説明。この分野の研究はあまりされてこなかったので、今後大事になるだろうと示唆した。

では世界のどこでも綺麗に見える色は実現可能だろうか。これについては南井氏が、塗料の性能が上がっており、昔は明るい色ほど変褪色が早かったが、最近はドバイなどの環境下でも褪色しにくくなってきたことを紹介。ただし紫外線による劣化は絶対に起こることも付け加えた。

さらに橋本氏は、街並みとモビリティの色彩の調和についても尋ねた。これに対して川村氏は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に合わせて開発されたトヨタのJPN TAXI(ジャパンタクシー)が、黒に近い紺で統一されたことを取り上げ、日本の街並みが綺麗だと思う外国人は多くなったはずと答えた。

依田氏は講演でも取り上げたパリについて、地と図の対比が明確で、背景が落ち着いているからこそ車両の色が映えることを出し、日本の街並みは地が明確に作られていないので、動くものがしっかり見えないと指摘した。

南井氏は、日本には四季があり、光の色も冬は白っぽく、秋は赤味が強く、夏は青く感じるなど、季節によって移り変わるので、軽々しい色は使えないとのこと。その点、国鉄時代の外部色は、年月をかけて収斂されたことからか、日本の風土に合った良い色だったので今も人気が高いのではないかと分析した。

-

【第2回】

■ 鉄道車両デザイン研究会(RDA)によるショートセッション

-

【第2回】

第2部の鉄道車両デザイン研究会(RDA)ショートプレゼンテーションでは、さまざまな車両製造事業者で活躍する現役デザイナー7名が、鉄道と色彩というテーマについて、自分たちの取り組みを伝えた。

■ 鉄道車両デザイン研究会(RDA)によるショートセッション

-

⚫︎ 日立製作所

-

⚫︎ 日立製作所

トップバッターを務めた日立製作所の藤元貴志氏は、保守現場の高い離職率、高齢化による人材不足の深刻化に対応すべく立ち上げた「なおスト」プロジェクトを紹介。修理の様子をわかりやすく編集してライブ配信するという内容で、暗い色がメインだった作業着をイエローとするなど、鉄道車両での色彩経験を生かした。色は主役と脇役を明確にするための表現手法であるが、なおストはそれを逆手にとって、脇役の人を主役にして目立たせたとのことだ。

-

⚫︎ 新潟トランシス

-

⚫︎ 新潟トランシス

続いて登壇した新潟トランシスの尾崎一道氏は、自身が手がけた車両に盛り込んだ「隠れコーポレートカラー」について説明。具体例として出したのは京都丹後鉄道KTR300形で、沿線にある大江山の赤鬼・青鬼伝説をモチーフとして、車体色を赤と緑の2種類用意しつつ、京都丹後鉄道を運行するWILLER TRAINS株式会社のコーポレートカラーであるピンクを、優先座席や車いす・ベビーカー利用者のためのフリースペースに起用。ワンポイントで使うことで特別感を表現したという。

-

⚫︎ 東芝

-

⚫︎ 東芝

東芝の石川洋子氏は、運転席のディスプレイをテーマとして取り上げた。長時間の運転を考慮して、画面の基本トーンは黒のままとしつつ、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)における注意喚起の色を使い分け、アイコンを整理し、詳細情報もグリッド状にまとめるなどの工夫をした。今のままでもいいという顧客に、デザインの重要性を理解してもらいたいという気持ちから、プロトタイプの体験をしてもらい、ヒアリングと検討を通じて最適なレイアウトにブラッシュアップしていったそうだ。

-

⚫︎ 総合車両製作所

-

⚫︎ 総合車両製作所

東急車輛時代から取り組んできたステンレス車両を取り上げたのは、総合車両製作所の上出 司氏。銀色の車両に良いイメージを持たない人もいるが、本来は宝飾品のように高級な色であり、イメージを払拭すべく開発したのが、同社の主力sustina(サスティナ)だという。近年、都市部ではホームドアの設置が進み、窓下の外板や帯が見えなくなったが、地方路線は短編成でホームドアがない路線も多いことから、こうした分野では個性を出せるのではないかとも語っていた。

-

⚫︎ 近畿車輌

-

⚫︎ 近畿車輌

近畿車輌の柴野史朗氏はまず、近畿日本鉄道の汎用特急車両をリニューアルしたプロジェクトを解説。オレンジ色の車両と認知できる配色であれば他の要素を変更しても成立すると考え、白を加えて軽快感を出した。さらに南海電気鉄道8300系と泉北高速鉄道(現・南海泉北線)9300系では、共通仕様とし車体形状が同一ながらも、南海はシルバー、泉北は白を基調とした現行車種に基づく先頭部の配色とすることで、お互いがまったく別の車両に見えるよう工夫したという。

-

⚫︎ 川崎車両

-

⚫︎ 川崎車両

川崎車両の小菅大地氏は、印象を科学的に評価する手法で得られた色の重要性から、実車で感動を伝えるための検討アプローチを紹介。光の色や利用者の服装など色彩に影響する環境の把握、利用者により差があるイメージカラーの理解、モチーフとする実物を用いての色彩の選定、実物大での試作や再現という4つのアプローチで、3番目では紅花をモチーフとした座席の検討をする際、実際の紅花を取り寄せるなど、実物の感動をいかに車両に盛り込むかを大切にしているという。

-

⚫︎ アルナ車両

-

⚫︎ アルナ車両

しんがりを務めたアルナ車両の大村知也氏は、変わる色変わらない色をテーマに事例を紹介。

路面電車の外部色は超低床車両導入時に変えることが多く、色相は同じとしてブランドをキープしつつ、彩度を高めることで変化を狙う事例を紹介。最近増えている広告ラッピングへの対応では、都電の車両で側面の白部分を広告エリアとして準備し、オリジナル色を損なわないよう広告が色分けの一部となっている。また、変わらない色として、阪急電鉄ではマルーン色を継続する事でブランドを確立させていると説明。鉄道車両の色は沿線の生活の一部であり、長く使われることで愛着を重ねていくのもいいのではないかと結んだ。

-

⚫︎ 【第3回】

-

【第3回】このあと第3部として、情報交流会が行われた。鉄道技術展でビジネス面での交流はあるものの、さまざまな立場のデザイナーたちが仕事を傍に置き、横のつながりを持つことができるのは貴重である。この場がきっかけとなって、魅力的な造形や色彩が生まれることを期待したい。

記録:森口将之/モビリシティ

写真:展示会事務局 提供