第6回レイルウェイ・デザイナーズ・イブニング 2020

鉄道をめぐるさまざまな論点から、

「鉄道デザインの過去、現在、未来を語る」2020年12月11日(金) 日本鉄道車輌工業会 会議室

-

-

■ コロナ禍での開催

鉄道に関連する様々なデザイナーが、所属や役職を超えて一堂に介して交流し、つながりを育んで、業界全体で未来の鉄道を創造していく。そんな目的から生まれた「レイルウェイ・デザイナーズ・イブニング(RDE)フォーラム」が12月上旬、東京にある一般社団法人日本鉄道車輌工業会(以下鉄車工)で開催された。

RDEは2013年、奇数年の秋に千葉県の幕張メッセで開催されている鉄道技術展で第0回(プロローグ開催)を行なった後、2年後に正式に第1回を開催。翌年以降、偶数年は独自開催、奇数年は鉄道技術展との併催で、毎回100名以上の参加者を集めてきた。

ルーツははるか前にある。1958年、鉄車工の前身である日本鉄道車輌工業協会の中に、車両工業デザイン委員会(RID)という組織が誕生していたからだ。このRID、国鉄が民営化された1987年に幕を閉じたが、それから30年以上経過した中で、いま一度鉄道デザインの本質を議論しようという機運が盛り上がり、RDE誕生につながった

しかし2020年は新型コロナウイルス感染拡大という、誰もが予想しなかった事態を踏まえ、公開イベントは断念。十分な感染対策を施し、参加者を制限したうえで開催を敢行した。

フォーラムはまず、RDE実行委員長で近畿車輌取締役の南井健治氏の開会あいさつから始まった。同氏は「開催しようかどうか直前まで悩んだ」と語りつつ、今年のRDEの意味について、こうした状況になったのを機に、今までの会を振り返るとともに、これからのRDEをどうするかを考えていく場にもしたいと語った。 -

-

■ 技術と人を結ぶデザイン

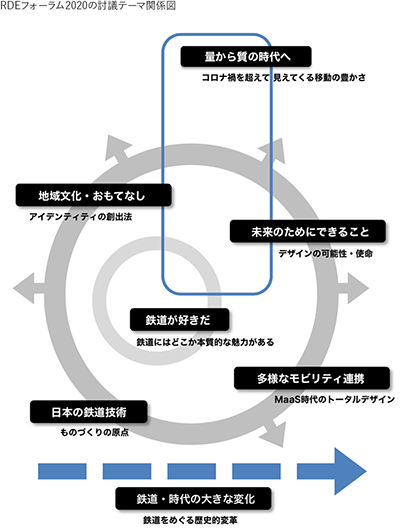

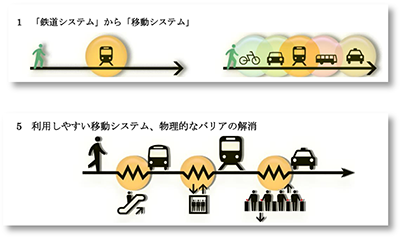

GKデザイン機構相談役の山田晃三氏は分かりやすい図を使いながら、RDEの歴史を振り返るとともに、今回取り上げるテーマについても解説した。日本の鉄道技術、地域文化・おもてなし、未来のためのデザイン、多様なモビリティ連携、質から量の時代への転換とともに、「鉄道が好きだという気持ちは抜きに語れない」と付け加えた。

続いて残る実行委員2名のスピーチ。レールアンドテック出版代表の鼠入隆志氏からは、第0回開催時のエピソードが明かされた。鉄道は技術の総合的な産物であり、人や物を移動させるための道具だが、それだけだろうか?という疑問が発端で、「技術と人を結ぶなにかがある。それがデザインではないか。デザインこそ人と技術のインターフェイスだろうと思いました」と、技術にはない何かを与えてくれるものと位置づけ、新しい魅力の発信を目指したと説明した。

鉄車工専務理事の佐伯洋氏は、日本の鉄道組織は40年サイクルで生まれ変わっているという周期説を発表。富国強兵のなかで国営となったが、敗戦後に公社化され、高度経済成長時代を支えたものの、赤字問題で民営化。JRは成長もしたが、コロナで大きくダメージを受けたという流れだ。「次の40年目はリニア中央新幹線の開業の時期になります。そのときに組織はどうなるかが今日のテーマのひとつ」と述べた。 -

-

■ 移動者減少は量から質へ

続いて多彩な分野で活躍する4名によるゲストスピーチが行われた。

まずはJR西日本テクノス執行役員で車両事業本部副本部長の大森正樹氏。若い頃に英国ロンドン地下鉄の路線図やサインのトータルデザインに感銘を受け、これを目標としてきたとのことだが、単にデザインと言っただけでは受け入れられにくいこともあり、トータルデザインやブランドなど、違う言葉に置き換えることで理解してもらってきたという。

また大森氏は、阪急電鉄などが100年前から沿線開発とセットで進めてきたブランド構築も評価すべきであり、「課題の答えは未来にだけあるのではない。ロンドンや日本の私鉄モデルに再度向き合うことが大事では」と語った。

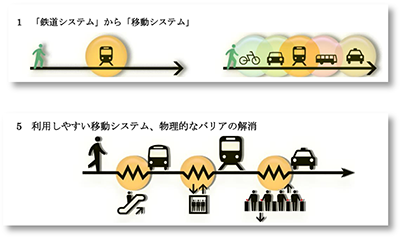

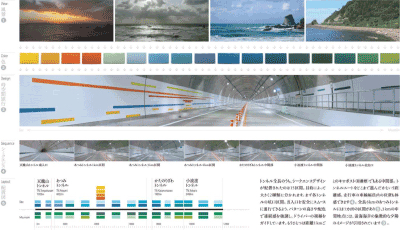

STUDIO HAN DESIGN代表取締役でアーバニスト/デザイナーの韓 亜由美氏は、自身が高速道路で展開してきたシークエンスデザインを紹介。東京湾アクアラインではトンネル進入路の壁に地層のようなグラフィックを施し、日本海東北自動車道のトンネルでは壁面に海沿いの景色を想起させるラインを入れ、中間地点には赤系の色で夕日を表しアクセントとした。

高速道路はトンネルと遮音壁の連続で車窓は閉鎖的であり、旅が楽しめない。そこで同氏は旅情を取り戻すためのデザインを提案したとのこと。「鉄道は自動車よりも愛されている存在であり、風景に溶け込む乗り物だからこそ、日本の景観にふさわしいデザインを作ってほしい」とエールを送った。

「西武鉄道40000系は地域性を考え、先頭部にコミュニケーションの場を作りました。札幌市交通局A1200形では、北海道の風景は北欧的であることから、両地域に共通する地平線の広がりを基調に、ソリやスキーのせり上がりを表現しました」と、自身が手がけた車両デザインを解説したのは、GKインダストリアルデザインでシニアデザインディレクターを務める若尾講介氏だ。

いずれも量から質を意識したとのことだが、今後は移動の価値の提供について、時間のデザインと気持ちのデザインがさらに重視されるとともに、鉄道においてもサービスデザインが必要になっていくだろうと語った。

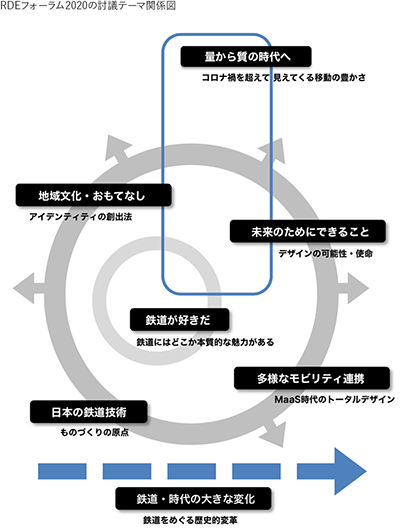

最後は筆者、森口将之が担当させていただいた。コロナ禍による移動者減少は量から質への転換の好機と考え、移動の質にこだわった欧州の実例をいくつか紹介。また近年の傾向として、ネットワークやインターフェイスのデザインが重要であることを、MaaSアプリやシェアモビリティを通して説明した。

MaaSは多様な移動手段を単一のアプリでシームレスに利用できることがメリットとなっているが、中には単に他の事業者のアプリに飛ばすだけのものもある。これではシームレスなデザインとは言えない。利用者が心地よく使えるためにはこの分野でもトータルデザインが重要と話をさせていただいた。

休憩を挟んで、後半は開会あいさつも行った南井氏のスピーチから始まった。若い頃にRIDに参加していた頃、2か月に一度の会合で他社の先輩からノウハウをいろいろ教えてもらった体験と、海外向け車両のデザインで日本との美しさの価値の違いに悩んだ経験を挙げ、「この2つがRDEを立ち上げるきっかけになりました」と説明した。

RDEの歴史の解説も担当した山田氏は、英語のレイルウェイを鉄道と訳していることに触れ、鉄という文字にノスタルジーを感じるのに対し、ウェイは近年はミッションやビジョンに近い意味も持たされていると指摘。「日本の鉄道のウェイを、武士道や騎士道などと同じ『鉄道』と位置づけ、美意識を持って語ってはどうか」と提言した。 -

-

■ どうすれば鉄道を選んでもらえるか

続いてこれからのRDEを考えるディスカッションに移った。ここではRDAのメンバーにも何人か参加してもらった。

RDAはRDEと名称は似ているものの、別組織である。ローリングストック・デザイン・アカデミーの略で、訳せば鉄道車両デザイン研究会となる。日本鉄道車両工業会会員のメーカーに所属するデザイナーがメンバーで、2年前に結成された。昨年のRDEでは若手デザイナーのプレゼンテーションの場として、RDAポスターセッションがプログラムに加えられている。

今回のフォーラムをRDAメンバーはどう見たのか。日本車輌製造東日本営業部担当次長の田中裕紀氏は、どういう車両が望まれているか視点を広げて考えていきたいと思っていたそうで、「講演や交流などで広く意見や情報が得られるとありがたい」と発言。川崎重工業車両カンパニー技術企画部デザイン課係長の小菅大地氏は、この日のフォーラムでRDEの一連の流れやつながりが理解できたと言い、「メーカーの思いが利用者にどのぐらい届いているのかを聞けたらいい」と語った。

テレビ番組「世界の車窓から」を好んで見るというのは近畿車輛デザイン室課長の杉本信広氏。理由として人の生活が見えるところを挙げ、「安心感などソフト的な部分でデザインを考えるきっかけになればいい」と期待を寄せた。アルナ車両営業・技術部部長の大村知也氏は、国鉄時代の車両の人気に言及。「風景にマッチしつつ主張する色であることが人気の源泉ではないか」と指摘し、今後は色も議論できたらいいと提案した。

どうすれば鉄道を選んでもらえるか、転換点の中で危機感はあると語った総合車両製作所技術部デザインセンターの横川浩大氏は、「みんなで力を合わせて鉄道を見直すきっかけ作りができればと思っている」と発言。RDEは行ったことがなかったがRDAは勉強になるという日立製作所プロダクトデザイン部の野末壮氏は、「デザインの定義が拡張し、良いものの定義が変わっている中で、他の分野のデザインの動向などを学んでいきたい」と語った。

RDAのメンバーではないが、川崎重工業車両カンパニー技術統括本部技術企画部デザイン課係長の平林宏介氏、総合車両製作所技術部デザインセンターの園田幸子氏も参加した。

平林氏は、「サービスの話、駅舎の話など、利用者へのアプローチの部分を聞くことができればと思っている」と希望を口にしていた。一方園田氏は、「鉄道は街とつながり、人の生活をデザインし、ファンも多い、夢のある場所であることを思い出した」そうで、この気持ちを持ち続けていきたいと決意を語った。 -

-

■ 貴重な議論ができる場としてのRDE

このディスカッションにはデザインとは異なる角度から鉄道を考え、伝える3名も出席した。フリーランス・ライターで日本サインデザイン協会会員の中西あきこ氏、イカロス出版で雑誌の編集長を務める佐藤信博氏、交通に関するコンサルティングを行うライトレールの佐々史人氏である。

中西氏は鉄道の文字について雑誌や書籍に執筆している立場から、デザインは地域だけでなく時代も反映しているものではないかと提言。佐々氏は現在、コロナ禍で経営が苦しい交通事業者の存続をどうするかという問題に取り組んでいるという。いずれもデザイナーとは異なる経験からの言葉であり、さらに深く話を聞いてみたいという気持ちになった。

かつて「鉄道デザインEX」という雑誌の編集長も務めた佐藤氏は、鉄道デザイナーは単に絵を描くだけの人ではないという認識を根づかせていくうえで、RDEの果たした役割は大きかったと考えており、本にするには難しい話題を議論できる場としても貴重と付け加えていた。

事務局を担当する鉄車工およびフジサンケイビジネスアイからの発言もあった。その中で個人的に印象に残ったのは、鉄車工技術部担当部長を務める太田昭彦氏の「デザイナーがこんなに集まるチャンスはなかなかない。今後も続けていけばいい方向になっていく」という言葉だった。

筆者はデザイナーではないし、RDEは何度か参加経験があるものの、RDAには関わったことがないので、鉄道デザインの現場がどのような雰囲気なのか、これまでほとんど知らなかった。

しかしながら今回のフォーラムで、さまざまな立場から鉄道デザインに関わる方々の話を聞くことで、現場の雰囲気がかなり理解できた。とくにRDAメンバーの言葉にはリアル感があふれていた。そして多くのメンバーから、RDEは必要という声が聞かれた。

たしかに彼らRDAのメンバーにとっては、RDAが業界内で議論を深める場なのに対し、RDEは今回のように外部の情報を吸収できる場であり、両輪と言える存在だ。とりわけコロナ禍で量から質への転換が議論される今、業界外の生の声を聞けるのは貴重であろう。

こういう時代だからこそRDEの存在価値が増している。参加者の認識はその方向性で一致した。今年、再び以前のように大勢の参加者を集め、今を反映した新たなテーマのもと、RDEが開催されることを期待したい。

(記録:森口将之/モビリシティ 写真:中村理香)