第9回 レイルウェイ・デザイナーズ・イブニング 2023

鉄道とブランディング独自のブランド戦略が、地域を変えるー3社3様のブランディング2023年11月9日(木) 幕張メッセ 国際会議場 303会議室

-

【第1部】

■ 久しぶりの通常開催

-

【第1部】

鉄道のデザインを考える人たちが集い、考え、語らう場として、今から10年前の2013年に立ち上がったレイルウェイ・デザイナーズ・イブニング (RDE) 。第9回を迎えた今回は2023年11月9日、第8回鉄道技術展が開催されていた千葉市の幕張メッセで行われた。聞くところによれば、開催の1か月前には満員御礼になっていたそうで、鉄道業界にとって恒例と言えるイベントとなった感がある、今回のテーマは「鉄道とブランディング」。いまや多くの業界で、自社の認知と企業価値の向上をめざしてブランディングという経営戦略を活用しているなか、鉄道事業にとってのブランディングは目的こそ同じでも、それが地域の魅力を積極的に生みだす「地域アイデンティティ」の形成に直結している点が特徴と言える。

■ 久しぶりの通常開催

かつてCI(コーポレート・アイデンティティ)活動と呼ばれたこともあるこの領域は、今は鉄道事業者ごとにユニークなブランド戦略を展開しており、ひとくくりで語れるものではない。よって今回は特徴あるブランディングを展開する3つの企業から、戦略への思いを伺うことになった。

プログラムは3部構成で、総合司会は鉄道好きとしても知られるアナウンサー久野知美氏が務めた。第1部はまず、「企業アイデンティティからブランディングへー地域文化の再生」と題し、RDE実行委員で月影デザインコンサルティング代表の山田晃三氏によるキーノートスピーチから始まった。

-

■ CIからブランディングへ

-

■ CIからブランディングへ

同氏はCIからブランディングへの変遷を振り返る中で、今から120年ほど前、ドイツの建築家ペーター・ベーレンスが総合電機会社AEGの企業顧問を務め、あらゆるデザインの総合監修を担っていたことに言及。これが欧州でコーポレート・アイデンティティを確立する流れを生んだと紹介した。

一方で日本では1970年の大阪万博からバブル崩壊の頃までが、CIブームだったと回顧。当時は民営化と国際化という2つの流れがあり、鉄道業界では国鉄民営化の2年後に、JR東日本がトータルデザインを進めていくと宣言したことを明かした。

しかしバブルの崩壊とともにCIブームが終わると、次の言葉が現れる。それがブランディングで、2000年頃から使われ始めたが、名前が変わっただけではないことを山田氏は指摘した。

「ブランドには人を惹きつける魔力があります。それを象徴していたのがトヨタ自動車の『いつかはクラウン』で、家族のステータスをアピールしました。これに対して、地域のステータスを育てるしくみが鉄道のブランド戦略であり、『沿線ブランド』はその象徴です」

最後に山田氏は、企業の内側から作っていくのがCI、顧客視点で作っていくのがブランディングという違いを指摘しつつ、現在ブランドは縦並びではなく横並びになっており、日本の豊かさは文化の多様性にあると考えているので、地域の文化を鉄道ブランドとして表現していってほしいと結んだ。

-

■ 新京成のVI導入と車両デザイン

-

■ 新京成のVI導入と車両デザイン

続いて行われたのはパネルディスカッション。参加者は新京成電鉄取締役車両電気部長の相原 栄氏、南海電気鉄道財務戦略グループ・ブランド統括部長の渡辺幸代氏、相模鉄道営業部長の鈴木昭彦氏の3名で、RDE実行委員長を務める近畿車輛取締役常務執行役員の南井健治氏がモデレーターを務めた。

最初に3氏のプレゼンテーションが行われた。新京成電鉄の相原氏は、VI導入と車両デザインについて解説。VIは2014年に導入したそうで、人口減少や少子高齢化が見えていた中、ブランドをイメージアップすることで沿線に若い人に住んでもらうのが目的だったという。スローガンの「まいにち、ちょっと、新しい」もこのとき生まれた。

「シンボルマークは、カーブが多い路線であることをイニシャルのSで表現しています。ステップアップし続けていく姿勢を表すため、左端より右端のほうが少し上がっています。カラーはこれまで使ってきたマルーンに、鮮やかなピンクを組み合わせて、都会的な明るさを表現しています」

車両のカラーも、従来は統一感がなかったものを、裾にジェントルピンクを巻き、上部を白にしてピンクが映えるようにしたとのこと。ジェントルピンクの帯の高さはすべての車両で合わせたというこだわりもある。塗り替えた直後は、「朝から落ち着かない」という苦情もあったそうだが、テレビで取り上げられた際に「可愛い」と言われたことがきっかけで、次の日からクレームなくなったそうで、2018年に全車の塗り替えを完了しているという。

-

■ 二律背反のもつ「南海らしさ」

-

■ 二律背反のもつ「南海らしさ」

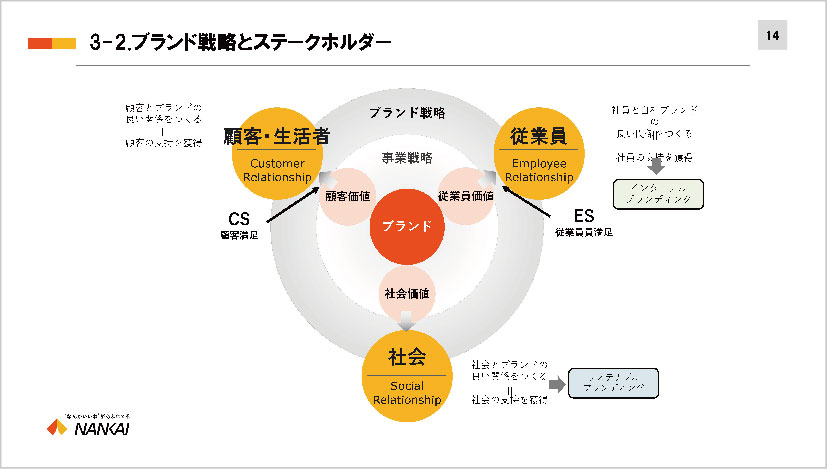

南海電鉄の渡辺氏は、ブランドは利用者だけでなく、生活者、従業員、社会のすべてに価値を提供するものと位置付け、鉄道会社のブランドは地域ブランドとの密接な関係があることにも触れた。こうした考えのもとに2019年に策定したのが、ブランドコンセプト「なごむ、ときめく喜びを結び、広げる」と、ブランドスローガン「『なんかいいね』があふれてる」だ。

「ブランドコンセプトでは『なごむ』と『ときめく』という、二律背反する要素を併せ持つのが、関西国際空港へ向かう特急『ラピート』のコンセプト『レトロフューチャー』にも通じる南海らしさだと思います。スローガンの『なんかいい』は、『南海はここがいい!』というより、じんわりいいという雰囲気なので、そのイメージを込めました」

地域とともに共創していくブランディングとしては、和歌山市内を走る支線、加太さかな線を紹介した。人口減少と高齢化で利用者が減少していたものの、通勤通学や観光の需要はあることから、2014年に地元の観光協会と協働でプロジェクトを開始。2016には「めでたいでんしゃ」の運行を始めた。動画では沿線の人々が自ら活動し、一体になって活性化に取り組んでいることが伝わってきた。

-

■ 時間を経ても色褪せない相鉄『YOKOHAMA NAVY BLUE』

-

■ 時間を経ても色褪せない相鉄『YOKOHAMA NAVY BLUE』

「相鉄デザインブランドアッププロジェクト」の取り組みを紹介した鈴木氏は、横浜市の人口が増えている中で沿線人口は減少気味であること、東京都内での同社の認知度が約3割に過ぎなかったことが気になっていたという。

そこで沿線のあるべき姿や目指すイメージを可視化・言語化し、デザイン展開につなげることが必要と考え、JR東日本や東急電鉄と直通運転することに合わせて、水野 学氏と洪 恒雄氏をアートディレクターに招き、リニューアルを進めたそうだ。

「駅については『安心』『安全』『エレガント』をコンセプトとしました。欧州の駅が、時間が経っても色褪せずむしろ味わいを醸し出していることを参考に、鉄、レンガ、ガラスをキーマテリアルに、サインが見やすく落ち着きもあるダークグレーをキーカラーとしました。車両や制服は流行に左右されず横浜を想起させる紺を起用し、車両については『YOKOHAMA NAVY BLUE』と名付けました」

駅ではホームのベンチ新設計として、自動販売機や広告ボードも同系色で揃えた。車両は顔についても横浜らしさにこだわり、車内は昼と夜で照明の色調を変えている。今後はホテルや不動産事業などでもリニューアルを進めていくとのことだ。

-

■ 取り巻く環境の変化とブランディング

-

■ 取り巻く環境の変化とブランディング

パネルディスカッションではモデレーターの南井氏が、各社とも内容が濃く、どこを突っ込んでいいか戸惑うと述べつつ、まず直前に流れたニュースに触れた。

京成電鉄が10月31日、新京成電鉄を2025年4月に吸収合併するとの発表だ。京成電鉄は昨年9月に新京成電鉄を子会社化としていたが、吸収合併によって組織が一本化されることになり、ブランド戦略にも影響を及ぼすことが予想される。

新京成電鉄の相原氏は、まだ発表されたばかりであり、これから詰めていくだろうと前置きした上で、これからは京成グループとしてブランド戦略も展開していくことになではないかと語り、ジェントルピンクのカラーについても残していくか、京成電鉄としての沿線のイメージを考えていくかを議論していくことになるだろうと予想していた。

続いて南井氏は、各社が実践したプロジェクトについて効果はあったかと質問。これについては相模鉄道の鈴木氏が、話題になることは増えたが、まだ数%アップであり、さらに手を打っていきたいという思いを打ち明けた。今まではデザインにさほどこだわっていなかったが、今回見本を作ったのは強みになるはずで、秘伝のタレのような形で担当が変わっても伝わっていくのではないかと語った。

鉄道のブランドはじわじわ育てていくものであり、どのように伝えていくかは大事と南井氏は指摘。これについては南海電鉄の渡辺氏が、沿線には古墳時代から繁栄してきた地域もあり、歴史は変えられないが、時代に合わせて変えていく必要もあり、変えてはならないものを縦糸、時代に合わせて変えていくものを横糸にたとえ、柄として表現していくものではないかと、アパレル業界出身者らしい表現で答えた。

最後に南井氏は、ブランドは鉄道事業者にとっての志であり、我々をこういうふうに見てほしいとアピールするのにデザインは有効なツールであり、最終的に沿線価値を向上することにつながると思うので、引き続きブランドアップのために努力してほしいと締めた。

-

【第2回】

■ 鉄道車両デザイン研究会(RDA)によるショートセッション

-

【第2回】

第2部はRDEではなくRDA、日本鉄道車輌工業会に所属する会社のデザイナーが情報共有・研究する場として2019年に生まれた鉄道車両デザイン研究会(Rolling Stock Design Academy)のショートプレゼンテーションで、8社が登壇した。

■ 鉄道車両デザイン研究会(RDA)によるショートセッション

-

⚫︎ アルナ車両

-

⚫︎ アルナ車両

トップバッターはアルナ車両営業・技術部の大村知也氏。テーマは路面電車のブランディングで、同社が2002年に提案したリトルダンサーを取り上げた。欧州に倣って日本でも低床車両導入の機運が高まったことを受け、従来からある台車を運転台の下に置き、客室はフローティング構造することで低床化を実現した車両だ。

「街中を舞うように走り回り、街に活気をもたらす姿と、段差が小さいことを込めて命名しました」というリトルダンサーは、今では単車から連接車まで様々なタイプが開発され、北海道から鹿児島まで全国各地で導入されており、BtoBのブランドになりつつあると紹介。超低床車両の構造的な制約の中、メンテナンス性や扱いやすさを重視しながら、デザインを損なわない車両が事業者からの信頼を得たことによってブランディングにつながったのではないかと考えていた。

-

⚫︎ 川崎車両

-

⚫︎ 川崎車両

2番目は川崎車両技術統括本部新事業技術部企画・デザイン課の小菅大地氏で、科学的アプローチを用いた製品・ブランドづくりを紹介した。

同社が考えるブランドは、名義的属性と感覚・知覚をもとにして、個人の頭の中に構築されたイメージであることから、川崎重工業と協力して、感覚・知覚の定量化に挑戦。具体例として出したのは西武鉄道40000系のカラーデザイン検討で、「鉄道事業者や学生を含めた31名に検討案の印象を聞き、ブランドの方向性と整合させながら絞り込んでいきました」とのこと。データが可視化されているので、立場を超えて共有できることもこの手法の長所と語った。

-

⚫︎ 近畿車輌

-

⚫︎ 近畿車輌

続いて登壇した近畿車輛デザイン室主幹技師のダニエル・ロドリゲス氏は、Make Brand by Designというタイトルで、ドバイとロサンゼルスのメトロを取り上げた。

「当時のドバイは一面砂漠でルールも何もない中、事業者からいくつかアイデアを貰いました。でも言葉だけでは足りないと思い、五感でドバイを経験しました」と言うとおり、色は夜明けの空をイメージし、高層ビルから見てもブランドを感じるよう、屋根にもグラフィックを回していた。

一方のロサンゼルスは、既存の車両はグレー基調だったが、ロサンゼルスと言えば太陽のイメージなので、前面にイエローのスマイルを加えた。理解しやすいことが同社のミッションだと説明した。

-

⚫︎ 総合車両製作所

-

⚫︎ 総合車両製作所

総合車両製作所技術部デザインセンターの上出 司氏は、業界内ではすでにおなじみの「sustina(サスティナ)」のブランディングストーリーを解説した。

サスティナという名称はステンレススチールと持続可能(サスティナブル)という意味を合わせたもので、60年以上も美しさを保つしまステンレスの車体を段差のないより美しい姿に進化させ。共通プラットフォームで車内を含めてデザインの選択肢を増やし、子どもたちに夢を与えられるよう一部の窓の下端を低くするなど、さまざまな工夫を込めていることを紹介。

「キャタピラーやセロテープのように、ステンレスを見るとサスティナと呼ばれるように」と、そのジャンルの代名詞となる存在になるべく成長を続けていきたいとした。

-

⚫︎ 東芝インフラシステムズ

-

⚫︎ 東芝インフラシステムズ

台湾鉄路の電気機関車E500を題材として取り上げたのは、東芝インフラシステムズ交通システム部交通システム設計担当の西川明伸氏だ。

同車では多様な車両との接続、ブランド戦略と地域文脈に沿った意匠の実現、30年以上の運用に耐えるメインテナンス性およびより良いサービスの提供という課題に対し、機器メーカーでもあるメリット生かしたモジュラーデザインを採用し、カスタマイズとメインテナンスを両立したことがポイントとのこと。

「4タイプの先頭部、3タイプのカラーを提案し、現地の専門家と議論しました」とのことで、運転士に寄り添う運転台、最大級の視野確保にもこだわり、心地よさまでデザインしたという。

-

⚫︎ 新潟トランシス

-

⚫︎ 新潟トランシス

新潟トランシス車体台車設計部車体グループ課長代理の尾崎一道氏は、国鉄というブランドと新潟トランシスの関係を解説した。同社は国鉄時代の色や形を再現した事例を手掛けており、急行形気動車色とした長良川鉄道ナガラ600形、キハ52の顔を再現したいすみ鉄道350形、JR西日本「SLやまぐち号」の客車35系などを紹介。とりわけ35系は旧型客車の再現というテーマに対するこだわりが感じられた。

なぜリバイバルカラーを含めた復刻が行われるのかについて尾崎氏は、「子供の頃に憧れたり慣れ親しんだりしたモノにもう一度触れることで、当時の良い思い出がよみがえり、タイムスリップしたような感覚を味わえるからではないか」と語った。

-

⚫︎ 日本車輌

-

⚫︎ 日本車輌

日本車輌製造鉄道車両本部技術部デザイングループの塩野太郎氏は、同社では事業者のイメージに合わせ込むアウターブランディングと、自社イメージ確立やステークホルダーへのPRを目的としたインナーブランディングがあると説明した。

アウターブランディングでは名古屋鉄道、新京成電鉄、京成電鉄での実績を紹介。インナーブランディングではコロナ禍で社員が起こしたブランド「N-QUALIS(エヌクオリス)」に触れた。「インハウスデザイナーの参加領域を広げることが目的で、サインやカタログを含めて担当しています。それが会社全体でのブランディング活動に結びつきつつあります」とのことで、今後事業者に向けての提案に生かしていくという。

-

⚫︎ 日立製作所

-

⚫︎ 日立製作所

最後を務めた日立製作所UXデザイン部デザイナーの藤元貴志氏は、発酵する鉄道デザインというタイトルが印象的だった。同氏は会社のサーキュラーデザインの一環でコンポストを研究しているそうで、その行程が、次の時代の鉄道のブランディングに重なる部分があることに言及。

「新車が最高の状態だと考えると、ひとときの出来事で終わってしまいます。長い年月をかけて会社や地域を輝かせるよう、熟成させていくことが重要では」というのが同氏の主張だ。コンポストは配分やかき混ぜなどの場作りも重要だそうで、鉄道も地域に馴染み、地域を熟成させていくことを考えながらデザインしていると語った。

-

【第3回】

-

【第3回】プレゼンテーション終了後は第3部の情報交流会へと移行。コロナ禍による行動制限が緩和されて初の交流会ということもあり、記憶にある2019年以前の活気が戻ってきたと感じた。この活気がブランディングを含めた、わが国の鉄道デザインの後押しになっていくような気がした。

記録:森口将之/モビリシティ

写真:イカロス出版、展示会事務局 提供