第4回レイルウェイ・デザイナーズ・イブニング 2018

「鉄道デザインの過去・現在・未来 地域文化と鉄道デザイン」2018年12月6日(木) 京都鉄道博物館

-

■ 東京以外で初開催

-

■ 東京以外で初開催

鉄道車両や機器のデザインに携わるデザイナーや、鉄道事業に携わる企業のデザイン関係者が集結するイベント『レイルウェイ・デザイナーズ・イブニング』。このイベントは2015年に正式スタートしたもので、同イベント実行委員会とフジサンケイビジネスアイが主催する。

毎年11~12月に挙行され、2018年は12月6日に京都鉄道博物館で開催された。後援は一般社団法人日本鉄道車両工業会、公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会、公益社団法人日本サインデザイン協会。同イベントはこれまで、鉄道技術展や鉄道技術連合シンポジウムの関連イベントとして開催されてきたが、今回は4回目にして初の単独開催。また東京および幕張以外で開催されるのも初となった。

第一部のフォーラム、第二部の情報交換会という全体構成はこれまで同様。フォーラムのテーマや内容は毎回異なるが、今回のテーマは「地域文化とデザイン」。これに従って2本の基調講演と、3本の講演が行われた。 -

■ デザインの概念は時代とともに変化

-

■ デザインの概念は時代とともに変化

基調講演を行ったのは近畿車輛設計室長の南井健治氏と、京都鉄道博物館副館長の藤谷哲男氏。南井氏は「鉄道デザインの過去・現在・未来」という題で、かつてのデザインの目的や、時代の変化とともにデザインに対する意識や概念も変化してきたことを紹介した。

また「技術」と「文化」というデザインの評価軸に、もうひとつ「歴史」を加えることを提唱。「技術には優劣がある。文化は地域によって違いはあるが、優劣はない。ここにもうひとつ、歴史を加えたい」と南井氏。「技術や文化など、いろいろなものの歴史の積み重ねがあって、今に至っている」として、レイモンド・ローウィのエピソードを紹介した。鉄道車両工業協会でレイモンド・ローウィが講演したことが契機で、協会内に車両工業デザイン懇話会が設置されることになり、それから車両の色彩や照明、座席などの形状が検討されるようになったという。

また「かつては技術者が車両をデザインし、新しい技術が車体のデザインを変えていった。1980年代にデザイン手法が導入され、価値向上のためにデザイナーが働くようになった」とし、その後「地域や運用形態の多様性をデザインする時代を経て、利用者や周辺環境を意識し、優しさをデザインする時代になった」と南井氏。そして「現在はデザインという言葉の指す幅が広がり、“あるべき姿”を創るのがデザイン。これからはデザイナーだけがデザインをするのではない」と、デザインの概念の変遷と、今後のデザイナーの役割を語った。 -

■ 過去と未来を繋ぐ役割

-

■ 過去と未来を繋ぐ役割

続いて講演した藤谷氏は、京都鉄道博物館の取り組みや、仕事での苦労話などを紹介。単に展示するだけでなく、体験プログラムを豊富に用意しているのが博物館の特徴だという。JR西日本の社員がさまざまな業務を実演し、子供たちにも体験してもらう機会を設けているほか、動態保存している蒸気機関車を整備する様子も公開。ほかにも周辺地域の小学校に対して出張授業を実施し、ここでは鉄道車両の原理や仕組みを説明したり、簡単な空力実験を実演するといった活動を展開しているとのことだ。

また蒸気機関車をレストアする際、詳細図面が残っていないために部品を新規発注することができず、図面作成のために製図のノウハウ習得から作業を開始した、といったエピソードも興味深い。部品の製作や測定、加工は造船関連企業に依頼しているが、ここでも共有するノウハウがないため試行錯誤が続けられているという。「手がける当人にとって“あたりまえ”のことは、いちいち紙には残さない。こうして記録に残されなかったノウハウは、後の人がいくら知識豊富でも知りようがない。だから何事も経験して、継承してゆくことが大事」と藤谷氏。過去と未来の両方に目を配り、双方を結びつけることが博物館の役割である、ということが理解できる講演だった。 -

■ 沿線文化を発信する

-

■ 沿線文化を発信する

基調講演の後に昼食と博物館見学を兼ねた昼休みが入り、午後からはテーマ講演。ここでは大阪を本拠とする企業が、それぞれの立場でのさまざまなデザインについて紹介した。登壇者は京阪ホールディングス経営統括室の大浅田寛経営戦略部長、近畿車輛デザイン室シニアエキスパートのダニエル・ロドリゲス氏、アルナ車両の田島辰哉社長の3名。

大浅田氏は「商都大阪と古都京都を結ぶ ー 京阪電鉄の企業文化とそのデザイン」として、さまざまな局面でデザインを活用して魅力向上に務めていることを紹介。京阪電鉄では10年前から、沿線全体の雰囲気を考えて車両デザインをすることにしたという。例として、新型車両の先頭形状やグラフィックのモチーフに「書院造の丸窓」を採用したことを挙げた。またカラーリングをリニューアルする際のエピソードとして「特急は赤、通勤車は緑というカラースキームは、沿線に広く浸透している。子供が京阪電車の絵を描くと、必ずこの色に塗るほど。だからこの色域分けは踏襲することにした」とのことだ。

また駅のトータルデザインについては15年前から取り組んでいると紹介。以前は駅ごとにサインが異なり「あまりにバラバラで面白いから、本が出せるんじゃないかと思ったほど」だったとか。そこでまずサインマニュアルを作成し、時刻表や各種サインを刷新。さらには発車メロディをデザインしたが、京都方面に向かう番線では和楽器の優雅な音、反対の大阪方面ではリズミカルな都会的な音を採用。沿線全体の雰囲気を伝えると同時に、音で方面という情報を伝える機能を持たせたという。「京阪らしさを五感で訴求することが大切」と大浅田氏。

最後に、とあるデザイナーとの雑談で出たという「イズムや主張を汲み取って形にしなければ、デザインではない」という言葉を紹介した。「イズムや主張したいこと」はデザインを依頼する側に必要で、それには自身を探究して知り、語れなければいけない。デザインする側では、それを理解して表現することが必要。ときにはデザイナーが企業の主張を引き出すような関係性を築き、イズムを後に引き継いでゆくことが必要と説いた。 -

■ 都市の象徴としての鉄道

-

■ 都市の象徴としての鉄道

次の講演は、近畿車輛デザイン室シニアエキスパートのダニエル・ロドリゲス氏による「ドーハ向け車両デザイン~異なる文化と鉄道」。カタールの首都、ドーハを走るメトロ車両の事例を紹介した。デザインにあたっては「ドーハという街のアイデンティティを表現しなければいけない。そのためには現地に行って、五感で経験しないといけない」と考えたという。「なぜなら街を走る車両は、街の一部分。パズルのピースのように、きれいに嵌まるものでなければいけない」からだと説明した。

実際の車両デザインは、アラビア語で馬を意味する「アル・ファラス」というキーワードで進めたという。車体のグラフィックパターンはカタールの伝統的なドーム建築に着想を得たもので、地域の個性を車両の演出に活用したとか。「グラフィックは、意味を忘れたら意味がない」とグラフィックデザインの重要性を語った。また同じ色見本パネルでも、気候や太陽光線の加減が異なる日本とカタールではで見えかたや印象がまったく異なり、こうした部分でも現地で確認することが欠かせないという。

インテリアもカタールの文化や、家族や親族の結びつきといった「人の縁」を重視するカタール人の気風に合わせてデザインしたところ、日本の鉄道車両とはまったく異なるものになった。

「どこでも受け入れられるデザインではありません。ドーハのためにデザインしたもので、カタールの文化を発信し、アピールするものです」と結んだ。 -

■ 多様な地域特性が多数のバリエーションを生む

-

■ 多様な地域特性が多数のバリエーションを生む

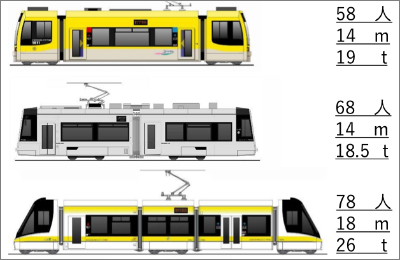

最後の講演は、アルナ車両の田島辰哉社長による「国内の路面電車と地域特性」。冒頭、スライドショーで同社の代表シリーズ「リトルダンサー」を紹介したが、そのバリエーションの豊富さに驚かされる。これは事業者ごとに異なる事情や要望を丁寧に汲み取り、デザインに反映させた結果のようだ。

車両を製造する側としては「本当は規格化、標準化したいけれども、無理」と田島氏。地形も気候もバラエティに富んだ日本の風土、そしてそれによる地域住民のライフスタイルや事業者の多様性が、標準化した車両の運行を不可能にしている、ということだ。

一例として、東京都交通局のエピソードを紹介。都電は併用軌道区間に急坂があるが、ここで停車状態から発進するには、ブレーキをかけたまま力行しなければならない。しかしワンハンドルのマスターコントローラーでは力行モードにすると同時にブレーキが解除されてしまい、車両が坂をずり落ちてしまう。このため新型車両でも、旧式のツーハンドル方式を継承しているという。

このほか北は北海道から南は鹿児島まで、全国各地のさまざまな地域特有の問題や、その解決方法を紹介した。また路面電車特有の事情として、自動車との接触事故が多いことを挙げた。修理のしやすさやコストを考慮すると、車体はスチールで作るしかなく、アルミやステンレスを使うことはできないとか。またガラスも平面ガラスしか使えないという。目的や運用形態によって、デザインの要件や優先順位は変わるということなのだろう。 -

■ 鉄道事業のあらゆる領域にデザインが必要

-

■ 鉄道事業のあらゆる領域にデザインが必要

どの講演も、地域文化が車両や設備などあらゆる部分のデザインに大きな影響を及ぼし、またデザインが沿線文化を育むことに貢献できることが理解できるものだった。講演修了後に総評を述べたGKデザイン機構の山田晃三取締役相談役は「自動車は個人のステータスシンボルで、どこへでも持っていける。でも鉄道は地域のステータスで、地域に根ざしている。また地域で商売をしているため、車両だけでなくいろいろなものをデザインしなければいけない」と、鉄道事業におけるデザインの関与すべき領域の多様さを語った。

フォーラムの後は立食形式の情報交換会。日本鉄道車輌工業会の佐伯洋専務理事が乾杯の音頭を取ってスタートした。ここでは数名のショートインタビューを交えながら、博物館の閉館時間まで企業の垣根を越えた活発な交流が続けられ、盛況のうちに閉会となった。

(記事・写真:古庄速人)

(記事・写真:古庄速人)